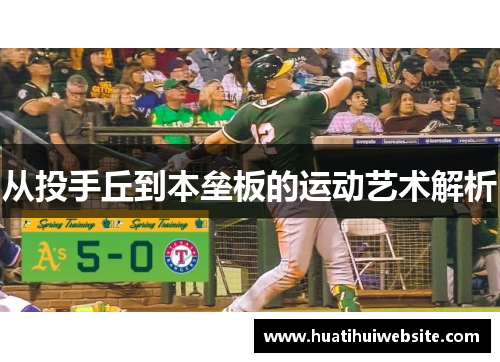

在棒球运动中,从投手丘到本垒板的距离仅有18.44米,但这段空间却承载着力量、智慧与美学的极致融合。投手的动作不仅是肌肉与关节的精密协作,更是心理博弈与策略运用的艺术舞台。无论是快速球的雷霆万钧,还是变化球的诡谲莫测,每一次投球都像是一场精心编排的独幕剧。本文将从投球动作的技术分解、心理博弈的暗流涌动、力学原理的科学支撑,以及策略应用的多维视角,解析这段距离背后隐藏的运动艺术。通过理论与实践的结合,揭示投手如何将身体控制、战术思维与创造力凝结为瞬间的胜负关键。

1、投球动作的技术分解

投球动作始于足尖与投手板的微妙接触。投手通过前腿的爆发式蹬地,将力量从下肢传导至髋关节,形成旋转扭矩的核心动力源。此时躯干的扭转幅度直接决定了后续动作的势能储备,肩胛骨的稳定性则成为力量传递的关键节点。从慢动作分析可见,优秀投手的身体如同一根弹性钢索,蓄力与释放的节奏精准到毫秒级别。

手臂的鞭打式挥动是动能转化的最终呈现。肘关节在达到最大外旋角度时突然制动,通过离心力将球体加速至每小时160公里的极限速度。值得注意的是,手指对球的最后接触点会显著改变球的旋转轴,这解释了为什么同样动作能衍生出滑球、曲球等不同球种。细微的握球差异配合手腕角度的调整,构成了投手武器库的多样性基础。

收势动作的完整性往往被业余选手忽视,却是防止运动损伤的重要保障。身体重心的前移需要与手臂动作同步完成,落地脚的朝向直接影响后续平衡。顶级投手会在完成投掷后仍保持脊柱中立位,这种动态稳定性既能提高控球精度,又能将肩肘关节的压力分散至全身肌肉群。

2、心理博弈的暗流涌动

投打对决的本质是信息不对称的破解游戏。投手通过配球序列的排列组合制造认知陷阱,比如连续三个快速球后突然切换指叉球,利用打者的肌肉记忆惯性制造挥空。这种心理预判的操控需要建立在对击球员击球热区的深度分析之上,捕手手套位置的微妙偏移往往暗藏玄机。

节奏控制是更高阶的心理战术。有些投手故意延长准备时间打乱击球员的呼吸频率,有的则采用快投策略压缩反应时间。研究显示,当投球间隔时间波动超过1.5秒时,打者的瞳孔聚焦效率会下降23%。这种非物理层面的干扰,常常成为决胜的关键变量。

压力情境下的微表情管理同样至关重要。投手丘上的轻微皱眉或吞咽动作都可能被对手解读为信心动摇的信号。顶级投手会通过标准化的准备动作流程建立心理锚点,例如克莱门斯标志性的帽檐调整动作,既是身体记忆的重置,也是心理屏障的构筑。

hth综合体育3、力学原理的科学支撑

从流体力学视角看,球的旋转速率与马格努斯效应直接相关。四缝线快速球每秒钟旋转超过2400转时,会在球体下方形成高压气旋,产生视觉上的"上飘"错觉。而曲球通过顶部旋转制造的压力差,则会让球路呈现抛物线式骤降。现代运动科学通过高速摄影与空气动力学模拟,已能精确量化旋转效率对球路的影响系数。

生物力学分析揭示了动力链传递的优化路径。通过3D动作捕捉系统发现,投手在轴心脚触地瞬间,膝关节屈曲角度若增加5度,可提升髋关节旋转速度9%。这种肢体参数的精细调节,使得现代投手的训练从经验主义转向数据驱动模式。

能量损耗控制是延长运动寿命的核心课题。研究表明,肩袖肌群在减速阶段承受的离心负荷高达体重的1.5倍。通过强化前锯肌与菱形肌的协同收缩能力,可将关节压力分散率提升至34%。这种基于解剖学的力量训练,正在重新定义投手的职业生涯周期。

4、策略应用的多维视角

球种配比需要遵循动态博弈原则。面对右打强打者时,外角滑球与内角快速球的组合能有效压缩击球甜区。统计显示,当变化球使用比例控制在28-35%区间时,打者的预期击球率下降最显著。这种量化决策模式正逐步替代传统的直觉配球方式。

防守布阵与投球策略存在深度耦合。在采用极端防守shift时,投手需要刻意引导击球方向,比如对拉打型打者大量使用内角沉球。这种空间压制战术将投手的个体行为转化为团队防御体系的关键支点。

天气与场地因素必须纳入战术考量。湿度升高会导致缝线球握感变化,投手需提前调整松香粉使用量;夜间比赛时,灯光角度可能影响打者对球路的追踪能力。职业联盟投手甚至会根据不同球场外墙颜色调整球种的视觉欺骗策略。

总结:

从投手丘到本垒板的运动艺术,本质上是人类生理极限与智慧创造的结晶。它既要求投手具备精密如钟表匠的肢体控制能力,又需要战略家般的全局思维。当力学原理与心理战术在18.44米的空间内交织碰撞,每个投球瞬间都成为了动态雕塑般的艺术创作。

这种运动的终极魅力,在于其永远无法被完全量化的不确定性。即便在运动科学高度发达的今天,那些伟大投手依然能在数据模型的缝隙中注入个人创造力。正是这种理性与感性的微妙平衡,使得棒球投球艺术始终焕发着跨越时代的美学价值与竞技张力。